三亚暗处

蔚蓝的海,纯净的沙,缤纷的热带水果和由于常年强紫外线照射而形成的海岛肤色是之前关于三亚的全部印象,当然还有那众多的俄罗斯人以及他们在酒店、沙滩尽情晾晒的高大身躯。

所以常常感慨祖国的幅员辽阔,寒冷的冬季既可以到黑龙江去滑雪,也可以选择亲近赤道感受热带的阳光。

关于三亚,海岸总在明处。

而山,在暗处。

就如大多数人,到三亚理所当然是看海。

海的名气太大了,光芒之下山便识趣的退避,躲于暗处。日子久了自然不染尘世,对于风景,不染尘世其实远不是件坏事。而好心的游人或胸怀远大理想的企业家总是想方设法的挖掘这些“璞玉”,惟恐其永远不为人知而失去“价值”。比如丽江,再如张家界,还有江南众多的古镇,到后来谁的腰包鼓了?谁的价值观实现了?

旅游资源的开发和保护是个严肃的话题,不想多说,说了也没太大用处。但只知“人来了,就好”;人多了,味道就变了。

庆幸三亚的山,来的人还不多;庆幸在它被大规模开发之前,我们来过。

来过又如何?我们不是护林人,我们是间接的“建设者”,身份和思想相互矛盾,让人尴尬。很理解带我们走访山林的当地林业工作者欲言又止、总怕再被“抢占”任何一块林地的感受。因为靠山吃山、靠水吃水这句老话已经使得三亚的海岸线再也划不出一块居住用地,而慧眼的开发商早已将目光转移到了三亚的山。

再次感叹人性的软弱与自私。只能保证,在自己的工作范围内,会最大程度的保护现状和生境。

还是看到了三亚的另一面,虽然听说香港人已经进来了。香港人是厉害,什么地方都找的到,哪里生态环境好就能把哪里拿下来。其实香港政府还是非常重视生态环保的,但港陆开发商一合作,又是中国大陆的地盘,不敢多想,真的对三亚的山忧心忡忡。

废话半天转入正题。

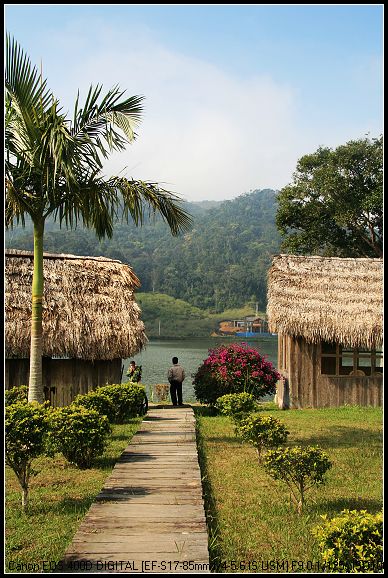

出三亚凤凰机场,沿环岛高速(如果那也能被称为高速的话)行驶一个半小时,再开半小时的盘山公路,就到了这个海拔一千多米、目前属轻度开发的山中度假村。我们就住在半岛上,这个岛很久以前曾作为《冲出亚马逊》的拍摄基地,之后便再无出处可寻。也正是由于无出处,才会有照片中的景色吧。

怎么形容一下呢?

天很蓝,可以媲美三亚的海,由于海拔的原因空气能见度更高,和云更近;

气温四季变化不大,二十七八度,夏季略高,是很好的逃避寒暑和人群之地,因此房间里没有空调,洗手池也无热水,真正的节能环保。如果冷了,赶快到阳光下一晒----全身暖洋洋;如果热了,找片树荫坐下,山风一吹,凉爽沁人心脾。这就是三亚山上的独特气候,穿衣一件不冷,三件不热。

餐饮方面蔬菜自产,绝对绿色,老南瓜真的又甜又糯,本鸡蛋也很纯正。当然野味也很多,见识了皮厚一公分的野猪肉,梅花鹿肉,尾巴尚存的山老鼠肉……坚决不吃一口(其实是不敢)以示环保,可山民却说山上野猪、老鼠泛滥,吃它实属保护生态平衡……

植被方面由于小气候的原因和三亚市区有很大区别,招牌热带树不多,但路旁还是随处可见众多果树:香焦、木瓜、菠萝蜜等。对野生小香焦情有独钟,那可是在树上自然长熟的,年轻力壮的小伙子众目睽睽之下轻松爬上去摘下分给大家,不用向谁买或讨,野生的嘛。吃上一口气息新香,口感细滑,回味幽长……

木瓜消脂养颜,菠萝味道绝对正点,海南西瓜名不虚传,一天七八种水果下来,第二天便滴水不进了---物极必反,我吃坏了肚子。虽上不吐下不泻,只能恶心的滋味也不好受,同时伴随全身乏力,这也是照片拍的不够充分的原因。

最后一点,不能上网,电视只有几个频道。辛辛苦苦背上来的笔记本电脑一下排不上用场,被冷落一旁,手机信号也是时断时续。于是我们远在祖国的海岛--海岛上的山中--山中天池的半岛上暂时的、基本上与世隔绝了一天半时间。

与世隔绝的感觉---真好。天塌不下来,地球依然愉快的转个不停,没有骚扰短信,我们可以更投入的探寻山林、欣赏美景。

媒介的作用到底是让生活更加便捷还是让人更多烦恼?回来后真有让手机停机的冲动,可是,现在是在城市,不是在三亚的山上。一切都不一样。

如果不是水岸边香港人已经开工的工地,我会认为这里是有别于亚龙湾希尔顿的天堂。希尔顿的天堂让人迷幻,这里的天堂真真切切:天蓝云滚,水绿风轻,没有车来车往;草屋廊前,咖啡一杯,香气袅袅,人与自然共生长。

三亚暗处,明艳非凡。想必还有很多城市不为人知的光华背后,都这么的值得一看吧。

(山中天池)

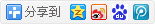

(池畔草屋)

(同样悠闲)

(前方)

(独木小舟)